Negli ultimi anni sta crescendo l’interesse verso approcci di tipo naturale per interferire con lo sviluppo dei tumori, puntando in particolare su strategie che mirano a “affamare” le cellule tumorali. Questa espressione descrive una serie di metodologie volte a interrompere i meccanismi che permettono a queste cellule di ricevere nutrimento e proliferare. Secondo la biologia del cancro, i tumori dipendono da una fitta rete di segnali e risorse metaboliche per crescere e diffondersi nell’organismo. Utilizzare tecniche che possano ostacolare questi processi rappresenta uno dei fronti più innovativi della ricerca sia tradizionale che alternativa.

Principi scientifici dietro la “fame” delle cellule tumorali

Nel contesto oncologico, si parla spesso di “affamare” le cellule tumorali in relazione ai processi di anti-angiogenesi e regolazione metabolica del cancro. L’angiogenesi è il fenomeno attraverso il quale il tumore promuove la formazione di nuovi vasi sanguigni, fondamentali per apportare ossigeno e nutrienti indispensabili alla sua sopravvivenza. Interrompere questi processi significa tagliare i rifornimenti, limitando la crescita del tumore stesso. Alcuni studi di laboratorio hanno dimostrato come sostanze di origine vegetale, in particolare alcuni polifenoli e composti naturali presenti in frutta di bosco e melograno, siano in grado di ostacolare la formazione dei nuovi vasi sanguigni grazie alla presenza di molecole come l’acido ellagico. Un’alimentazione ricca di tali elementi sembra in grado, quantomeno nei modelli preclinici, di impedire alle cellule tumorali di cercare nuove fonti di nutrimento e di espandersi nell’organismo, anche se l’efficacia nell’uomo resta oggetto di studio e deve essere ancora confermata con dati più solidi.

Oltre agli effetti su angiogenesi e nutrizione, altre ricerche valutano se meccanismi legati al metabolismo del glucosio, principale fonte energetica delle cellule tumorali, possano essere modulati tramite strategie come il digiuno intermittente o ipocalorico. L’idea è che periodi controllati di restrizione calorica possano mettere in difficoltà le cellule neoplastiche, più dipendenti da un apporto costante di energia rispetto alle cellule sane. Tuttavia, i dati raccolti finora su animali suggeriscono che il digiuno potrebbe sensibilizzare il tumore a trattamenti convenzionali come la chemioterapia, ma i riscontri sull’uomo sono ancora limitati e i rischi legati a malnutrizione e indebolimento richiedono grande cautela nell’applicazione di tali metodiche.

Approcci naturali e composti vegetali: dalle piante officinali agli alimenti funzionali

Oltre al ruolo di particolari alimenti, la fitoterapia offre esempi significativi di principi attivi in grado di interferire con la vitalità delle cellule tumorali. L’Hemidesmus indicus, conosciuta come salsapariglia indiana, è un esempio emblematico. Utilizzata da secoli nelle medicazioni tradizionali asiatiche e sudamericane, secondo recenti ricerche presenta una doppia attività: da un lato promuove la “morte cellulare immunogenica”, attivando una risposta immunitaria capace di eliminare cellule malate; dall’altro esercita un’azione diretta di tossicità verso le cellule tumorali, senza intaccare eccessivamente le cellule sane. Tali risultati sono particolarmente promettenti, anche se occorreranno ulteriori studi clinici per stabilirne l’efficacia e la sicurezza nell’essere umano.

Anche le sostanze fitochimiche presenti in frutti di bosco, melograno, semi di lino e sesamo, o in ortaggi come cavoli, broccoli e verza, contribuiscono a rendere il microambiente tumorale meno favorevole alla crescita cellulare alterata. Alcuni di questi alimenti sono ricchi di lignani e fitoestrogeni, molecole in grado di legarsi ai recettori degli ormoni e di ridurre la possibilità che stimolino la proliferazione tumorale. Arricchire la dieta di tali composti attraverso una regolare assunzione di cibi integrali e colorati, oltre a rappresentare una strategia preventiva, può contribuire a ridurre le probabilità di recidiva, almeno secondo alcuni filoni della ricerca epidemiologica.

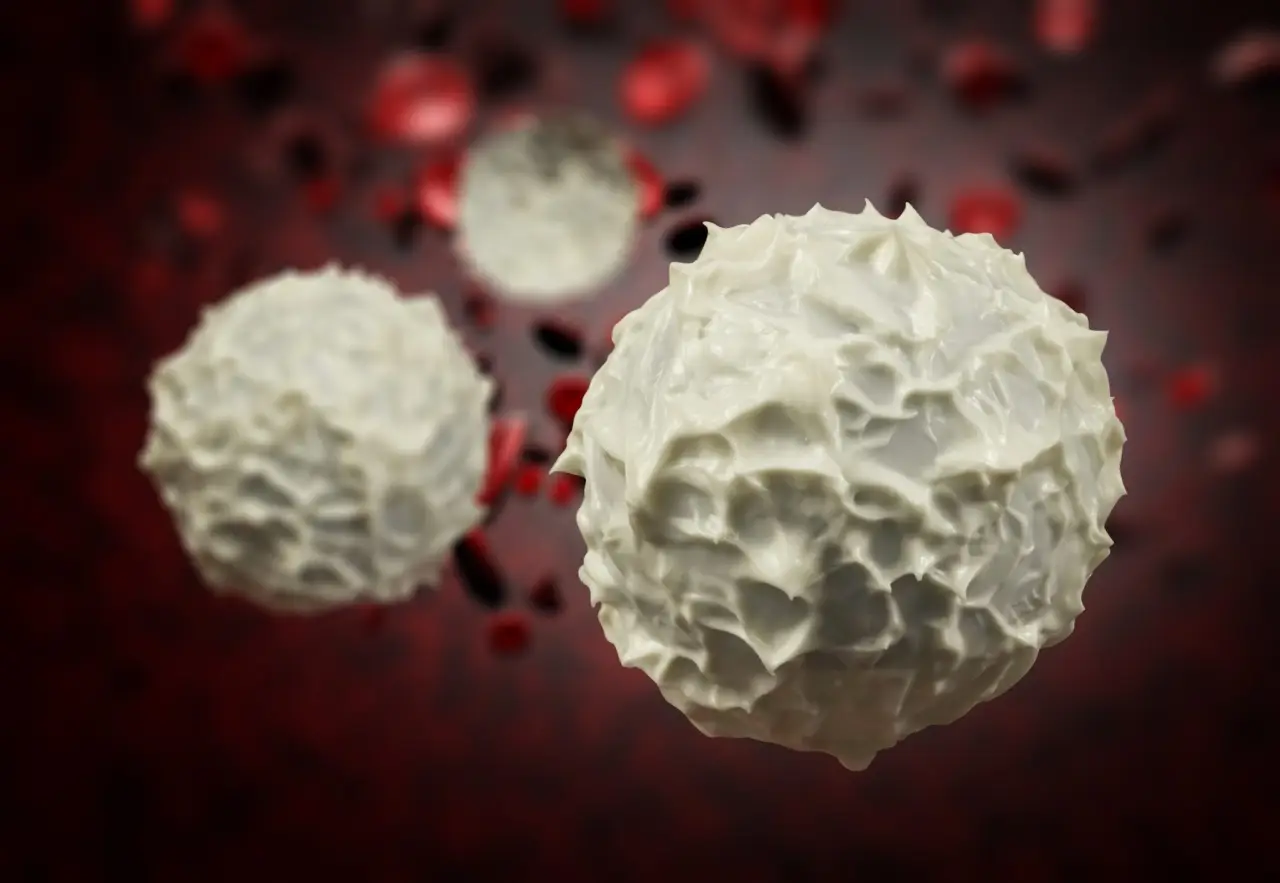

Ruolo degli immunomodulanti naturali e influenze sulla risposta immunitaria

Potenziare il sistema immunitario rimane un pilastro delle strategie naturali di contrasto al tumore. Oltre agli effetti diretti su metabolismo e angiogenesi, è noto che l’efficienza delle difese immunitarie dell’organismo rappresenta un fattore determinante nella capacità di riconoscere e distruggere cellule tumorali in fase iniziale. Diversi polisaccaridi derivati da funghi medicinali, come il lentinan, mostrano proprietà di immunomodulazione tramite attivazione dei linfociti T e dei macrofagi. Queste sostanze, pur non attaccando direttamente le cellule tumorali, sembrano agire facilitando la risposta immunitaria specifica, come suggerito da numerose ricerche su modelli animali e confermato da dati clinici preliminari. L’attività di tali immunomodulanti è comunque complessa, poiché la loro efficacia può variare in base a dosaggio, modalità e frequenza di assunzione nonché allo stato del sistema immunitario del paziente.

Una dieta variegata, ricca di cereali integrali, cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, grassi buoni come gli omega 3 del pesce e la giusta dose di attività fisica quotidiana contribuiscono a mantenere attive le difese naturali e a modulare l’infiammazione cronica, che rappresenta uno dei contesti favorevoli alla progressione neoplastica. L’agopuntura, infine, pur non influenzando direttamente la crescita tumorale, possiede documentata efficacia come supporto per alleviare sintomi e migliorare la qualità di vita nei soggetti sottoposti a terapia oncologica.

Limitazioni, rischi e prospettive future

Nonostante queste osservazioni, è fondamentale sottolineare che le evidenze cliniche a sostegno dell’efficacia di tali strategie naturali restano in parte preliminari, soprattutto per quel che riguarda l’uomo. Molte delle scoperte di laboratorio sono incoraggianti ma non sempre riproducibili a livello clinico, e l’interazione tra alimentazione, composti fitochimici e farmaci antitumorali deve essere attentamente vigilata. Alcune pratiche alternative possono comportare rischi, come la malnutrizione e l’indebolimento delle difese immunitarie, specialmente in pazienti già vulnerabili a causa della malattia stessa o dei trattamenti oncologici in corso.

L’introduzione di fitoterapici, integratori o regimi alimentari restrittivi va valutata sempre con il supporto di personale sanitario esperto in oncologia e nutrizione clinica, per evitare effetti collaterali ed effetti imprevedibili sull’equilibrio generale dell’organismo. Allo stato attuale, l’approccio più efficace rimane sinergico: unendo la terapia convenzionale con stili di vita sani, integrazioni mirate e strategie di supporto psicologico e fisico, si massimizza il beneficio complessivo per il paziente.

La ricerca in campo oncologico continua a indagare le potenzialità di diversi composti naturali, sia come “affamatori” diretti delle cellule tumorali che come coadiuvanti delle terapie tradizionali. Solo attraverso studi clinici rigorosi sarà possibile definire con esattezza il vero valore di questi interventi. Nel frattempo adottare una dieta ricca di alimenti naturali, variegata, e uno stile di vita attivo rappresenta sicuramente uno degli strumenti più validi e scientificamente riconosciuti per la prevenzione primaria e il sostegno dei trattamenti già avviati. Ulteriori informazioni tecniche si possono approfondire nel concetto di angiogenesi, fondamentale per capire le basi di queste strategie innovative.